Israël, en forme longue l'État d'Israël (respectivement en hébreu יִשְׂרָאֵל (Yisrā'el) et מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (Medīnat Yisra'el), en arabe إِسْرَائِيلُ (Isrā'īl) et دولة إسرائيل (Dawlat Isrā'īl)), est un État situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée au Proche-Orient en Asie occidentale. Son indépendance est proclamée le , après le vote du plan de partage de la Palestine le par l'Organisation des Nations unies (ONU) qui met fin au mandat britannique et qui prévoit la création d’un État juif et d’un État arabe.

Israël est une démocratie parlementaire. Le Premier ministre, élu par le Parlement et nommé par le président, est le chef de l'exécutif. La Knesset (assemblée), où siègent cent vingt députés élus au scrutin proportionnel intégral à un tour, représente le pouvoir législatif. La Cour suprême, composée de neuf juges, sert à la fois de pouvoir judiciaire et de Cour d'appel. Le pays a établi sa capitale à Jérusalem, choix qui n’est pas reconnu par une grande partie de la communauté internationale. Tel Aviv est le centre diplomatique, économique et financier du pays.

Israël est également le seul État au monde où la population est majoritairement juive avec une proportion de 75 %. Le , la Knesset adopte une nouvelle loi fondamentale de l'État d'Israël qui fait d'Israël l'État-nation du peuple juif. La population non juive comprend principalement des Arabes pour la plupart des descendants des Arabes de l'époque de la Palestine mandataire aussi appelés Arabes israéliens ; ils représentent 20,6 % de la population : 91 % d'entre eux sont musulmans.

Depuis sa création en 1948, l'État d'Israël a subi de nombreuses attaques et déclarations de guerres venant des pays arabes voisins. L'Égypte et la Jordanie ont signé un traité de paix avec Israël, mais ce dernier reste en conflit avec la Syrie, le Liban et le Hamas dans la bande de Gaza.

Nom

Dans la déclaration d’indépendance de 1948, l'État juif proclamé par le conseil national représentant la communauté juive de Palestine et les mouvements sionistes prend pour nom Israël, rejetant les possibles autres noms de Sion, Judéeou Eretz Israel (« Terre d'Israël »). Ses citoyens sont dénommés Israéliens. Ce nom se réfère historiquement au royaume d'Israël et plus généralement aux Israélites qui ont établi des royaumes dans la région pendant l'Antiquité. La tradition biblique rapporte l’origine de ce nom dans le livre de la Genèse, quand le troisième des patriarches hébreux, Jacob, est renommé Israël (« Celui qui lutte avec Dieu ») ou « Dieu est fort, Dieu triomphe ») après avoir combattu avec un ange. Jacob étant considéré comme le père des douze tribus qui sortirent d’Égypte, la nation biblique constituée est connue sous le nom des « enfants d’Israël ». Après l'exil à Babylone, « Israël » sert à désigner la communauté juive qui s'inscrit dans la continuité avec l'Israël biblique.

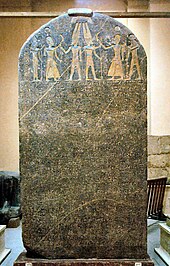

La première mention d’Israël apparaît sur la stèle de Mérenptah vers 1200 av. J.-C. Cette stèle comporte un hymne célébrant la paix entre l’Égypte du pharaon Mérenptah et Canaan. Israël ne désigne pas une région ou une localité mais apparaît sur cette stèle comme une population du pays de Canaan qui habitait sur les hauteurs de Judée.

Israël est un nom masculin, utilisé sans article défini.

La température la plus élevée du continent asiatique (53,7 °C) est atteinte en 1942 au kibboutz (village associatif) de Tirat-Zvi au nord du Jourdain. La température la plus basse du pays (-13,7° C) est enregistrée à Tel Hatanim dans la (en) vallée de Beit Netofah en Basse Galilée, en 1950 puis au kibboutz de (en) Meron Golan (-14,2° C) en 2015. De mai à septembre, les journées de pluies sont relativement rares. Les faibles ressources hydriques de l’État d’Israël l’ont contraint très tôt à prendre des mesures visant à favoriser les techniques limitant la consommation d’eau. Israël produit donc une partie croissante de son eau par des procédés de désalinisation. Le fort ensoleillement a également favorisé l’implantation d’incubateurs technologiques sur les énergies solaires, ce qui place Israël parmi les nations les plus avancées dans ce domaine, tant par la consommation par habitant que par le développement technologique dans ce domaine. Un projet de très grande centrale solaire mondiale est actuellement envisagé dans le désert du Néguev.

Israel est touché par une vague de chaleur record en mai 2019.

Environnement

Depuis son indépendance, Israël a planté au total plus de 240 millions d’arbres et continue de planter quelque trois millions d'arbres par an ; ainsi, 4 % de sa surface est dorénavant boisée.

Israël compte 66 parcs nationaux et 190 réserves naturelles, couvrant près d'un quart du territoire national en 2015. Ils se répartissent sur une multitude de milieux différents : montagne, désert, savane herbeuse, savane boisée, forêt, lac et cours d'eau ou zone corallienne en mer Rouge (golfe d'Aqaba). Dans ces réserves et selon les milieux, ont été réintroduites de nombreuses espèces disparues de la région ou en voie d'extinction : oryx, élans, addax, onagres, bouquetins ou autruches. On trouve un grand nombre de ces animaux, notamment dans la réserve de Haï-Bar Yotvata fondée en 1968 dans le sud du pays, dont le but est de créer un environnement naturel protégé et contrôlé, permettant d'augmenter ces populations animales rares et les protéger jusqu'à leur retour à la nature.

Dans le golfe d'Aqaba, où le corail a souffert de la pression touristique le long du littoral israélien, des scientifiques réimplantent des coraux par bouturage selon une technique inédite.

Histoire

Origine moderne

L’histoire de cet État s’inscrit dans le cadre de l’histoire du peuple juif et dans la continuité de l’histoire du sionisme. Son indépendance est vue par ses pères fondateurs comme la mise en œuvre des promesses de la Déclaration Balfour de 1917 et du plan de partage de la Palestine mandataire voté par l’ONU le .

Les premières années du pays sont marquées par l’arrivée des rescapés de la Shoah et d’importantes vagues d’immigration juive en provenance de nombreux pays du monde, en particulier les réfugiés fuyant les pays arabes puis à partir des années 1970, les Juifs d’Union soviétique.

Terre d’Israël dans l’Antiquité

La Terre d’Israël, appelée « Eretz Yisrael » en hébreu est considérée comme étant la terre sacrée du peuple juif depuis les temps bibliques. D’après la Torah, la Terre d’Israël fut promise aux trois patriarches du peuple juif, par Dieu, en tant que patrie du peuple juif. Les historiens constatent l'émergence des premiers royaumes israélites aux alentours du début du Ier millénaire av. J.-C. Ces royaumes gouvernent tout ou partie de la région pendant un millénaire, quand ils ne sont pas supplantés par des envahisseurs, tels les Assyriens, les Perses, les Grecs ou les Romains. Les sites sacrés évoqués et les quatre villes saintes du judaïsme, chacune associée aux quatre éléments(Jérusalem - feu, Hébron - terre, Safed - air, Tibériade - eau), se situent en Terre d’Israël.

De la fin de la province de Judée à la fin de la domination mamelouke sur la Palestine

Entre la période des royaumes israélites et la conquête musulmane au viie siècle apr. J.-C., la Terre d’Israël tomba aux mains successives des Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, Sassanides et Byzantins. Cependant, la population, majoritairement juive, commencera à décliner après la guerre contre l’Empire romain lors de la Première guerre judéo-romaine, entre 66 et 73 apr. J.-C., puis la seconde guerre judéo-romaine (Guerre de Kitos) et la Révolte de Bar Kokhba, en 132 apr. J.-C., qui provoquera l’exil forcé d’une majorité d’entre eux et la nouvelle appellation de la région en province de Syrie-Palestine, et, plus tard, Palestine, afin d’essayer d’effacer le lien entre le peuple juif et la Terre d’Israël. En 628-629 apr. J.-C., une révolte juive contre l’empereur byzantin Héraclius conduira à un massacre massif et à l’expulsion totale des Juifs de la région. La population juive de la région se réduisit considérablement et atteignit probablement son point le plus bas. Toutefois, une présence juive minoritaire se maintient continuellement.

Le centre de la population juive se déplaça de Judée (Jérusalem et région au sud de Jérusalem) en Galilée (région de Tibériade) dès le ier siècle, à la suite de l’occupation romaine de Jérusalem. La Mishna et des parties du Talmud et le Talmud de Jérusalem, qui sont, hormis la Torah, parmi les plus importants textes du judaïsme, furent composés en Israël durant cette période. En 636 apr. J.-C., la Terre d’Israël fut prise par les Arabes musulmans. Le contrôle de la région échut aux Omeyyades, puis aux Abbassides. La région fut gouvernée un temps par les Croisés, principalement francs, de 1099 à 1260, date à laquelle la région tomba aux mains des Mamelouks.

Période de la domination ottomane

En 1516, sous le règne de Selim Ier, la Palestine (appelée Filistin Sancağı, Sandjak de Palestine, à cette époque) fit partie intégrante de l’Empire ottoman, qui gouverna la région jusqu’au début du xxe siècle, à l'exception de la courte période d'invasion des troupes françaises menées par Napoléon, dont certains disent qu’il envisagea la création d’un État juif sous protection française en Palestine.

La fin de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale, placera la région sous administration (1917) puis mandat britanniques (1922) après accord de la Société des Nations. Bien que très difficilement estimable, la population de la région entière de Palestine s’établirait aux alentours de 400 000 habitants au xixe siècle, dont 100 000 à 200 000 juifs, selon les sources de l’époque (recensement turc et démographes contemporains), à l’intérieur des limites du futur État d’Israël en 1893, soit environ entre 4 et 9 habitants au km2contre 357 habitants au km2 en 2009.

| Peters | Cuinet | Recensement turc |

|---|---|---|

| 92 000 habitants | 186 000 habitants | 198 000 habitants |

Premier congrès sioniste à Bâle

Le Premier congrès sioniste se réunit à Bâle en Suisse, du 29 au 31 août 1897, et marque le tournant décisif dans l'histoire du mouvement des Amants de Sion, qui devient officiellement mouvement « sioniste-politique ». Herzl y propose son programme, qu'il qualifie de « plan de réunification nationale juive ». Un grand conseil, composé de 15 membres, y est élu, ainsi qu'un conseil restreint de 5 membres. Dans son journal, Herzl écrit : « Si je devais résumer le Congrès de Bâle en un mot, ce serait celui-ci: à Bâle j'ai fondé l'État Juif (...). Peut-être dans cinq ans et certainement dans cinquante ans, chacun le saura. Le congrès se déroule à dix reprises dans la ville rhénane jusqu’à la fondation d’Israël en 1948, plus que dans aucune autre ville du monde.

Mandat britannique

En 1917, les Britanniques prennent le contrôle de la Palestine à la suite de la défaite de l’Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale.

En accord avec la Promesse faite par Lord Balfour à Chaim Weizmann, ils obtiennent de la Conférence de San Remo l’établissement d’un mandat britannique sur la région qui aura pour but, notamment, l’établissement d’un « foyer national juif » en Palestine selon les aspirations du mouvement sioniste.

Vote du Plan de partage de la Palestine par l'ONU

Le 29 novembre 1947, l’ONU vote le Plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe tout en faisant de Jérusalem un corpus separatum sous administration internationale. Trente-trois pays votent « pour », treize « contre », et dix s’abstiennent.

Le lendemain, la guerre civile éclate entre les populations juives et arabes de Palestine tandis que les Britanniques organisent leur retrait.

Indépendance de l’État d’Israël

Le , dernier jour du Mandat britannique, le président de l’Agence juive, David Ben Gourion, proclame l’indépendance de l'État d'Israël dont il devient le premier Premier Ministre.

Les pays arabes voisins soutenus par la Ligue arabe lui déclarent immédiatement la guerre. Israël affronte les armées de Transjordanie, d’Égypte, de Syrie et d’Irak et l'Armée de libération arabe mise sur pied par la Ligue arabe lors de la guerre israélo-arabe de 1948-1949.

Au cours de courtes périodes de combats entrecoupées de trêves, Israël agrandit les territoires sous son contrôle. En 1949, plusieurs armistices sont signés entre Israël et ses voisins. Tout d’abord avec l’Égypte, le qui occupe la bande de Gaza, le Liban le sur la ligne bleue, la Jordanie le qui annexe la Cisjordanie et la partie est de Jérusalem et qui procède à un échange de territoires avec Israël pour aboutir aux frontières actuelles délimitées par la ligne verte et enfin la Syrie, le . Cependant, ces armistices n'ouvrent qu'une trêve des conflits israélo-palestinien et israélo-arabe qui durent jusqu'à aujourd'hui.

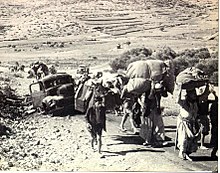

Réfugiés arabes et réfugiés juifs

Lors de la guerre israélo-arabe de 1948-1949 près de 750 000 Arabes palestiniens sur les 900 000 qui vivaient dans les territoires partent sous le conseils des pays voisins qui pensaient conquérir Israël en peu de temps. Israël prend alors le contrôle de ces territoires et après la defaite de ces voisins, refusent que ces ex-concitoyens reviennent.

Dans les années qui suivent la création d’Israël, s'intensifie l'exode des Juifs des pays arabes et musulmans, 900 000 fuient les pays arabes, abandonnant leurs biens. Parmi eux, 600 000 se réfugient en Israël. Les Juifs du monde arabe constituent aujourd'hui la majeure partie des Juifs de France et de la société israélienne.

Évolutions des frontières du pays

Les frontières du pays ont beaucoup évolué depuis les propositions du plan de partage de la Palestine de 1947 au gré des guerres israélo-arabes, des armistices et des traités de paix.

Certaines résolutions de l’ONU ont revêtu une importance capitale pour Israël, entre autres la résolution 181 de l'Assemblée générale qui soutient notamment la constitution d’un État juif, puis la Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies en date du , à la suite de la guerre des Six Jours et de la Résolution 338 du Conseil de sécurité des Nations unies en date du , qui proposaient un cadre pour le règlement du conflit israélo-arabe.

Politique et administration

Israël est une République parlementaire multipartite et une démocratie libérale qui adopte le suffrage universel.

L’unique chambre de son Parlement est la Knesset dont les 120 membres siègent à Jérusalem et qui est renouvelée tous les 4 ans.

Le chef de l’État est le président d’Israël, qui n’a essentiellement qu’une fonction honorifique. Il désigne le Premier ministre dans le parti ou la coalition majoritaire à la Knesset afin que celui-ci compose son gouvernement.

Israël n’a pas de Constitution écrite mais s’appuie sur les principes énoncés dans la Déclaration d’indépendance de 1948 et sur les 14 lois fondamentales adoptées par la Knesset. La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire israélienne. Les jugements sont rendus par des juges professionnels laïcs. Des tribunaux religieux propres à chaque confession gèrent les questions matrimoniales.

Israël n’est pas membre de la Cour pénale internationale : le Statut de Rome, qui crée cette institution, a été signé par le gouvernement israélien le , mais n’a pas été ratifié par la Knesset.

Localisation

Israël partage ses frontières avec le Liban au nord, avec la Syrie au nord-est, la Jordanie et la Cisjordanie à l’est, et avec l’Égypte et la bande de Gaza au sud-ouest. Il possède un littoral sur la mer Méditerranée à l’ouest et sur le golfe d’Aqaba au sud. Israël se trouve entre les latitudes 29° et 34° N, et longitudes 34° et 36° E.

Frontières

Les frontières d’Israël ne sont pas définies et reconnues par l’ensemble de la communauté internationale. Elles ont évolué au cours de son existence et sont contestées par de nombreux pays. Leur évolution historique, le droit international, les revendications politiques et historiques les concernant sont un sujet complexe et controversé. Les frontières internationalement reconnues sont celles avec l'Égypte et la Jordanie avec lesquelles Israël a signé des traités de paix. Celles avec le Liban et la bande de Gaza sont des lignes de cessez-le-feu de la guerre de 1948 qu’on appelle également, « frontières de 1967 », c’est-à-dire d’avant la guerre des Six Jours. Après la guerre des Six-Jours, Israël a aussi pris le contrôle du plateau du Golan en Syrie et de territoires en Cisjordanie, dont la partie orientale de Jérusalem sans aval de la communauté internationale.

Depuis sa création, l'État d'Israël a conquis plusieurs territoires sur ses voisins, en réponse aux nombreuses guerres où Israël fut pris pour cible. Lors de la guerre de 1948, il étend ses frontières au-delà des limites du plan de partage. Lors de la guerre de 1967, il conquiert la Bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Depuis l’évacuation du Sinaï en 1981 et de la bande de Gaza en 2005, Israël occupe encore des territoires en Cisjordanie et Jérusalem-Est, revendiqués pour la création d’un État palestinien, ainsi que le plateau du Golan revendiqué par la Syrie et les fermes de Chebaa (revendiquées depuis 2000 par le Liban bien que faisant partie du plateau du Golan).

Territoire

Placé au centre des routes qui relient la vallée du Nil à la Mésopotamie et la péninsule Arabique à l'Asie Mineure, le territoire d’Israël est au cœur des échanges entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe.

Ce territoire (hors les zones occupées de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan), couvre environ 20 770 km2, dont 2,4 % sont couverts par des lacs, notamment le lac de Tibériade (164 km2) et la Mer morte (265 km2), appelés en Israël littéralement pour l'un, « mer de Galilée » et pour l'autre « mer de sel ». Le territoire sous juridiction israélienne, qui inclut la totalité de Jérusalem et les hauteurs du Golan atteint 22 072 km2. La superficie totale sous contrôle israélien direct ou partiel, qui comprend également les territoires palestiniens de Cisjordanie et exclut Gaza, mesure au total 27 799 km2.

En dépit de sa taille relativement réduite, Israël regroupe des spécificités géographiques variées allant du désert du Néguev au sud jusqu’aux pentes et monts de Galilée et du Golan tout au nord. D'ouest en est, le pays est formé de quatre bandes méridiennes : la plaine côtière, les hautes collines du centre (chaîne montagneuse centrale formée, du nord au sud, par les monts de Guelboe, les monts de Samarie, la montagne d'Ephraïm, les monts de Judée, puis les collines de la Shéféla vers l'ouest), le fossé de la vallée du Jourdain et le plateau transjordanien (avec au nord le plateau du Golansurmonté du mont Hermon, le point culminant du pays à 2 224 mètres). La plaine côtière israélienne sur les rives de la Méditerranée qui s'étendent sur 194 kilomètres, accueille environ 70 % de la population totale du pays. À l’est des collines centrales de Samarie, coule sur 360 kilomètres le Jourdain qui prend sa source au nord d'Israël, au mont Hermon, traverse le lac de Tibériade pour se jeter plus au sud dans la Mer Morte, le point le plus bas sur Terre (429 mètres sous le niveau de la mer), situé au sud-est de Jérusalem. Plus au sud de cette mer saturée en sel, la vallée de l’Arabah ou Haarava au climat sec et aride, se prolonge jusqu’au golfe d’Eilat en mer Rouge (dont la côte s'étend sur 12 kilomètres), refuge d’une importante vie aquatique due à la présence de nombreux récifs et coraux.

Il existe des particularités uniques à Israël et à la péninsule du Sinaï, ce sont les « makhteshim » ou cratères créés par l’érosion. Le plus grand makhtesh du monde est le cratère de Ramon dans le Néguev qui mesure 40 km de long sur 8 km de large.

Un rapport environnemental récent sur le bassin méditerranéen indique qu’Israël détient la plus grande variété d’espèces de plantes répertoriées au kilomètre carré de tous les pays méditerranéens.

Climat

Le climat des zones côtières peut être très différent de celui des zones montagneuses du pays, particulièrement pendant les mois d’hiver. Les régions de Tel Aviv et Haïfa ont un climat typiquement méditerranéen avec des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et humides. Les montagnes au nord sont par contre souvent enneigées l’hiver, et Jérusalem peut aussi connaître des chutes de neige.

Administration territoriale

- Israël est divisé en six districts (en hébreu : mehoz מחוז, au pluriel : mehozot מחוזות) et un territoire, Judée et Samarie :

- Ces six districts sont eux-mêmes divisés en 15 sous-districts, comprenant 50 régions naturelles.

Au 31 décembre 2016, la population israélienne de 8,6 millions d'habitants se répartit ainsi:

Agglomérations

Le taux d'urbanisation est particulièrement élevé et se situe au-dessus de 92 %. La population israélienne se retrouve principalement sur le littoral méditerranéen autour de deux grandes villes Tel-Aviv et Haïfa, ainsi qu'à Jérusalem.

Liste des principales agglomérations israéliennes au :

Politique étrangère

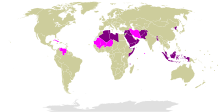

Reconnaissance internationale

À ce jour, la majeure partie des pays du monde, à l’exception de la plupart de ceux du monde arabo-musulman, ont reconnu Israël en tant qu’État. Cette reconnaissance se produisit dans les jours suivant la déclaration d’indépendance du pays, le , et lorsqu'Israël fut admis à l’ONU.

Tous les États du monde arabo-musulman votèrent contre le Plan de partage de 1947. Depuis, seules l’Égypte (en 1982), l’Autorité palestinienne (en 1993), la Jordanie (en 1994) et la Mauritanie (en 1999) ont reconnu l’État d’Israël.

La Syrie, l’Iran depuis la Révolution et des groupes politiques comme le Hamas ou le Hezbollah ne reconnaissent ni l’existence ni la légitimité d’Israël, le désignent en tant qu’« entité sioniste » et refusent officiellement tout contact avec lui.

L'État d'Israël est parfois dénoncé en raison de sa politique militaire : par la société civile au travers de diverses manifestations de soutien aux civils bombardés ou par des déclarations de chefs d'État qui s'offusquent de cela. Cependant, une condamnation d'Israël peut également provenir de la confusion, volontaire ou non, entre Juifs et Israéliens, et entre antisémitisme et antisionisme.

Relations diplomatiques

La Mauritanie a rompu ses liens diplomatiques avec Israël en à la suite de la Guerre de Gaza. La France du général de Gaulle a aussi rompu ses « liens spéciaux » avec Israël. Au cours d'une conférence de presse le , De Gaulle fait une déclaration qui suscite la polémique en déclarant que les Juifs étaient restés « ce qu'ils avaient été de tous temps, un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur ».

Parmi les autres pays musulmans, la Turquie maintient des relations diplomatiques avec Israël. Israël entretenait également des bonnes relations diplomatiques avec l’Iran, avant la Révolution islamique de 1979. Trois pays d'Amérique latine ont rompu leur relation diplomatique avec Israël : la Bolivie et le Venezuela à la suite des raids israéliens sur Gaza en 2009, et le Nicaragua en 2010, à la suite de l'abordage de la flottille pour Gaza.

En juillet 2014, le Chili, le Pérou, l’Équateur, le Brésil et le Salvador rappellent leurs ambassadeurs en Israël, à la suite de l'opération Bordure protectrice ; la Bolivie place également le pays sur sa liste des États terroristes. En 2016, l'État d'Israël refuse toujours de reconnaître le génocide arménien pour ne pas froisser ses relations avec la Turquie.

Après la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël, ce sont 160 pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec l'État juif.

Capitale d’Israël

La désignation de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël par la loi de Jérusalem de 1980 est contestée par la plupart des membres de la communauté internationale, hormis les États-Unis. Cette position date des débuts de l’histoire d’Israël, quand en 1949 Israël décide que sa capitale est la partie ouest de Jérusalem et y installe le gouvernement et la Knesset. La communauté internationale n’accepte pas cet état de fait qui ne tient pas compte des recommandations de l’ONU et les ambassades sont en conséquence à Tel-Aviv-Jaffa voire dans d’autres villes (jusqu’en 1973, il y avait toutefois à Jérusalem quelques ambassades africaines et jusqu’en 1980 y siégeaient aussi 13 ambassades de pays de l’Amérique latine et des Pays-Bas). La proclamation de Jérusalem réunifiée comme capitale, à la suite de la guerre des Six Jours, n’est pas plus acceptée car l’annexion n’est pas reconnue par la communauté internationale. La désignation de Jérusalem ou de Tel Aviv comme capitale a fait l’objet de controverses médiatiques. Le 6 décembre 2017, le président américain Donald Trump annonce la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et son intention d'y déplacer l'ambassade américaine.

Les États-Unis inaugurent officiellement leur ambassade à Jérusalem le 14 mai 2018, suivis par le Guatemala le 16 mai 2018 et le Paraguay le 21 mai 2018. Mais le nouveau président du Paraguay revient sur ce transfert le 5 septembre 2018.

Position des institutions internationales

Les principaux organismes internationaux (notamment l’ONU) ne reconnaissent aucune capitale pour Israël. La résolution 478 du Conseil de sécurité des Nations unies déclare « nulle et non avenue » la loi fondamentale adoptée par l’État israélien définissant Jérusalem capitale éternelle et indivisible.

Position des différents États et organismes nationaux

Si, pour le politologue Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, le terme « reconnaissance n'a pas de signification juridique les États sont souverains dans le choix de leur capitale », les documents ou déclarations officiels de quelques pays précisent leur position quant à la capitale d'Israël :

Allemagne : l’Allemagne constate qu’Israël considère Jérusalem comme sa capitale mais constate également une non-reconnaissance de ce fait par la communauté internationale.

Allemagne : l’Allemagne constate qu’Israël considère Jérusalem comme sa capitale mais constate également une non-reconnaissance de ce fait par la communauté internationale. Australie : l'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël sans donner de date de transfert de l'ambassade.

Australie : l'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël sans donner de date de transfert de l'ambassade. Brésil : à peine élu comme président, Jair Messias Bolsonaro a affirmé avoir l’intention de « transférer l’ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem ».

Brésil : à peine élu comme président, Jair Messias Bolsonaro a affirmé avoir l’intention de « transférer l’ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem ». Canada : « Capitale [d'Israël] : (à déterminer) ».

Canada : « Capitale [d'Israël] : (à déterminer) ». Chine : « il est difficile de résoudre la question ».

Chine : « il est difficile de résoudre la question ». Danemark : pas de capitale définie.

Danemark : pas de capitale définie. Espagne : pas de capitale définie.

Espagne : pas de capitale définie. États-Unis : en 1995, les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Cependant la décision d'y déplacer l'ambassade des États-Unis n'a été entérinée que le 6 décembre 2017 par le président Donald Trump qui a reconnu de nouveau Jérusalem comme capitale d'Israël et qui a annoncé des plans pour y transférer l'ambassade des États-Unis. Le transfert est effectif le 14 mai 2018. La veille, le ministère des Affaires étrangères israélien organise une réception pour la délégation américaine à laquelle sont représentés une vingtaine de pays dont des pays de l'Union européenne, l'Autriche, la Roumanie, la Hongrie et la République tchèque.

États-Unis : en 1995, les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Cependant la décision d'y déplacer l'ambassade des États-Unis n'a été entérinée que le 6 décembre 2017 par le président Donald Trump qui a reconnu de nouveau Jérusalem comme capitale d'Israël et qui a annoncé des plans pour y transférer l'ambassade des États-Unis. Le transfert est effectif le 14 mai 2018. La veille, le ministère des Affaires étrangères israélien organise une réception pour la délégation américaine à laquelle sont représentés une vingtaine de pays dont des pays de l'Union européenne, l'Autriche, la Roumanie, la Hongrie et la République tchèque. France : le ministère des Affaires étrangères note que « l’État d’Israël a fixé sa capitale à Jérusalem en dépit de l’absence d’accord international sur le statut de cette ville » et considère Jérusalem comme un « corpus separatum ». De ce fait, l’ambassade de France en Israël est installée à Tel-Aviv-Jaffa. Le 6 décembre 2017, le président Emmanuel Macron précise que « la France soutient la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale des deux États ».

France : le ministère des Affaires étrangères note que « l’État d’Israël a fixé sa capitale à Jérusalem en dépit de l’absence d’accord international sur le statut de cette ville » et considère Jérusalem comme un « corpus separatum ». De ce fait, l’ambassade de France en Israël est installée à Tel-Aviv-Jaffa. Le 6 décembre 2017, le président Emmanuel Macron précise que « la France soutient la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant en paix et en sécurité, avec Jérusalem comme capitale des deux États ». Guatemala et

Guatemala et  Paraguay : ces deux pays ont transféré leur ambassade à Jérusalem après le transfert de l'ambassade américaine en mai 2018. Toutefois, le 5 septembre 2018, le nouveau président du Paraguay annonce revenir sur ce transfert.

Paraguay : ces deux pays ont transféré leur ambassade à Jérusalem après le transfert de l'ambassade américaine en mai 2018. Toutefois, le 5 septembre 2018, le nouveau président du Paraguay annonce revenir sur ce transfert. Inde : la position indienne précise : « Jérusalem, proclamée comme capitale indivisible d’Israël mais cela n’a pas reçu une acceptation internationale ».

Inde : la position indienne précise : « Jérusalem, proclamée comme capitale indivisible d’Israël mais cela n’a pas reçu une acceptation internationale ». République tchèque : la République tchèque reconnaît Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque a cependant déclaré que le gouvernement tchèque ne déplacera son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem que sur la base des résultats des négociations avec les partenaires clés dans la région et dans le monde.

République tchèque : la République tchèque reconnaît Jérusalem-Ouest comme la capitale d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque a cependant déclaré que le gouvernement tchèque ne déplacera son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem que sur la base des résultats des négociations avec les partenaires clés dans la région et dans le monde. Royaume-Uni : la position britannique précise : « Israël soutient que sa capitale est Jérusalem, une revendication non reconnue par la communauté internationale.

Royaume-Uni : la position britannique précise : « Israël soutient que sa capitale est Jérusalem, une revendication non reconnue par la communauté internationale. Russie : la Russie considère Jérusalem-ouest comme la capitale d'Israël et Jérusalem-est comme celle du futur État palestinien. Toutefois, l'ambassade de Russie se situe à Tel-Aviv.

Russie : la Russie considère Jérusalem-ouest comme la capitale d'Israël et Jérusalem-est comme celle du futur État palestinien. Toutefois, l'ambassade de Russie se situe à Tel-Aviv. Vanuatu : le Vanuatu reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël.

Vanuatu : le Vanuatu reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Suisse : la position suisse précise : « en l’absence d’un accord international sur le statut de Jérusalem, la Suisse, comme le reste de la communauté internationale, a son ambassade à Tel-Aviv. » De plus, elle cite également Jérusalem-Est comme future capitale d'un État palestinien.

Suisse : la position suisse précise : « en l’absence d’un accord international sur le statut de Jérusalem, la Suisse, comme le reste de la communauté internationale, a son ambassade à Tel-Aviv. » De plus, elle cite également Jérusalem-Est comme future capitale d'un État palestinien.- OLP : l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) affirme qu’Israël n’a aucun droit sur Jérusalem (« The Israeli claim to sovereignty over Jerusalem has no substance. ») dont elle demande qu’elle devienne la capitale de la Palestine.

Union européenne : le , l’Union européenne appelle Israël à partager Jérusalem comme capitale conjointe de deux États hébreu et palestinien. Les Vingt-Huit assurent qu’ils « ne reconnaîtront aucun changement autre que négocié » au statut d’avant 1967. Un rapport confidentiel de l’Union européenne daté du 15 décembre 2008, accuse Israël d’utiliser le développement de la colonisation, la construction du mur de séparation, la planification des voies de circulation, l’instauration du régime des permis de résidence et de déplacements imposés aux Palestiniens pour « poursuivre activement l’annexion illégale de Jérusalem-Est».

Union européenne : le , l’Union européenne appelle Israël à partager Jérusalem comme capitale conjointe de deux États hébreu et palestinien. Les Vingt-Huit assurent qu’ils « ne reconnaîtront aucun changement autre que négocié » au statut d’avant 1967. Un rapport confidentiel de l’Union européenne daté du 15 décembre 2008, accuse Israël d’utiliser le développement de la colonisation, la construction du mur de séparation, la planification des voies de circulation, l’instauration du régime des permis de résidence et de déplacements imposés aux Palestiniens pour « poursuivre activement l’annexion illégale de Jérusalem-Est».

Forces armées

L’armée israélienne, connue sous son acronyme hébreu Tsahal (pour Tsva Hagannah LeIsrael, Force de défense d’Israël), s’est constituée en , en remplacement des organisations armées antérieures dont la principale était la Haganah.

Elle comprend aujourd’hui tous les corps d’armée dont l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine et les services secrets (Mossad et Shabak). L’armement d’Israël est hautement sophistiqué et développé en grande partie en Israël par des sociétés privées comme Elbit Systems ou Israeli Military Industries (IMI) ou bien publics comme Israel Aerospace Industries. La série de chars Merkava, dont la dernière en date est le Merkava MK-4, a été développée et produite en Israël. La plupart des transports blindés sont également développés en Israël (Namer) ou bien importés des États-Unis notamment.

L'armée de l’air possède environ 750 avions de chasse dont la plupart sont des F-15 et F-16 ainsi que le nouveau chasseur F-35 depuis fin 2016. L’armée de l'air israélienne est également l'un des précurseurs dans le domaine des UAV. Leur utilisation, dans des domaines variés, s'est largement accélérée ces dernières années et les drones israéliens, dont les plus connus sont le Hermes 450 ou le 900, le Héron TP, le Skylark II, l'Eitan, sont désormais utilisés dans le monde entier, y compris en France ou aux États-Unis. D'autres drones terrestres et maritimes sont utilisés et en cours de développement. L'armée de l'air possède également des missiles anti-missiles de diverses portées comme l'Arrow II et III, le Dôme de fer et le Magic Wand.

Tsahal développe également un centre de cyberdéfense visant à le protéger d'attaques extérieures contre son réseau informatique. Bien que cette information ne soit complètement avérée, les États-Unis et Israël auraient développé et lancé conjointement une attaque contre les centrifugeuses iraniennes via le virus Stuxnet en 2007 et découvert en 2010.

En 2011-2012, Israël se situait au 17e rang en termes de dépenses militaires, ce qui correspond à un budget estimé à environ 15 milliards de dollars selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm devant l'Espagne et juste derrière les Émirats arabes unis et la Turquie. Le budget de l’armée israélienne se situait ainsi au 4e rang dans la région du Proche-Orient (derrière l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis). Les dépenses militaires rapportés au PIB représentaient 6,5 % loin devant les États-Unis (4,7 %) ou la France (2,3 %).

En 2008, Israël s'est classé 4e exportateur d’armes au monde derrière les États-Unis, la Chine et la France. Israël s'est spécialisé dans les équipements militaires de haute technologie principalement les systèmes électroniques, satellites, radars et drones dont ses industries se sont fait une spécialité. Fin 2008, les exportations ont atteint 6,3 milliards de dollars, en constante progression. Les relations entre L’OTAN et l’armée israélienne sont étroites. Ces relations se matérialisent principalement en termes d'exercices militaires et de manœuvres conjointes afin d'adopter à terme les standards de l’OTAN et tester son intégration.

Israël n’a pas signé le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. La position officielle israélienne a toujours été de ne pas confirmer ni infirmer les spéculations relatives à sa possession de l’arme atomique. Toutefois, selon certains experts, l'arsenal nucléaire israélien serait composé de 80-400 ogives pouvant être lancées à travers différentes plateformes de combat comme les missiles ICBM de type Jericho, les sous-marins de la Classe Dolphin et certains avions spécialement adaptés. Cependant, le lundi , lors d’une interview de la chaîne de télévision allemande N24 à propos des ambitions nucléaires iraniennes, Ehud Olmert déclarait : « Pourriez-vous dire que c’est la même chose que pour l’Amérique, la France, Israël et la Russie ».

Service militaire

La plupart des Israéliens sont appelés à l’âge de 18 ans pour servir dans l’armée (2 ans et 8 mois pour les hommes, 2 ans pour les femmes). Sont exemptés, la grande majorité des Arabes israéliens (pour éviter de possibles conflits d’intérêts).

Pour ce qui est de Juifs ultra-orthodoxes, les haredim, ils bénéficiaient depuis la création de l'état d'une exemption sous forme d’un sursis militaire renouvelable tous les six mois s’ils prouvaient qu’ils étudient la Torah à plein temps, avec les contraintes d'être empêchés de sortir du pays plus d’une fois par an pour une durée de 30 jours, ainsi que de travailler légalement ne serait-ce qu’à temps partiel. Ce statu quo religieux concédé par David Ben Gourion et qui a tenu jusqu’aux années 1980 alors que les Haredim étaient moins nombreux, a été remis en cause en 2013 en raison de leur nombre croissant et de l'injustice ressentie face à une mesure d'exception en démocratie. Une loi adoptée le 12 mars 2014 l'abroge, ce qui provoque alors un tollé dans cette communauté et des manifestations parfois violentes mais un amendement repousse la date de mise en œuvre de cette loi à 2023. D'autre part, la Cour suprême donne jusqu'au 15 janvier 2019 au gouvernement pour adopter une législation régulant leur service militaire.

Les Druzes et les Circassiens - population musulmane - sont appelés dans la conscription comme la majorité des Juifs israéliens. Bien que le service ne soit pas obligatoire pour les Arabes israéliens, de nombreux Bédouins et Chrétiens arabes israéliens et certains Musulmans, font le choix de servir en tant que volontaires dans l’armée régulière ou dans le service civil.

Population et société

Démographie

Selon l'institut des statistiques israélien, Israël compte 9 021 000 habitants au , parmi lesquels 74,2 % de «Juifs» (6 697 000 habitants), 20,9 % d’«Arabes israéliens» (1 890 000 habitants) et 4,9 % autres soit 434 000 habitants (principalement « chrétiens non arabes » ou d'autres groupes ethniques). Les travailleurs étrangers qui vivent en Israël ne sont pas inclus dans ces statistiques, mais sont estimés à environ 203 000 à la fin de 201. Enfin, il faut ajouter environ 38 000 immigrants illégaux principalement venus d'Afrique via la frontière entre l'Égypte et Israël.

Israël est le seul pays majoritairement juif au monde et figure la résidence de 43 % de la population juive mondiale en 2015. Parmi les Juifs israéliens, on appelle « sabras » (figues de barbarie) ceux qui sont nés en Israël, et qui constituent la majorité, soit 75 % environ en 2017 (quand ils n'étaient que 35 % en 1948). Les Israéliens nés à l'étranger et ayant fait leur alya (ou leur « montée »), c’est-à-dire leur « retour », constituent environ 30 % de la population juive du pays, leur origine étant le plus souvent la Russie, le Maroc, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Éthiopie ou l’Argentine. Le degré de religiosité des Juifs israéliens est très divers : on y retrouve en 2017 une majorité de juifs laïques (44 %) ou traditionalistes (36 %) et une minorité de juifs orthodoxes (10 %) ou ultra-orthodoxes (9 %) lesquels se concentrent principalement dans les villes de Jérusalem, Bnei Brak et Bet Shemesh. Parmi les Israéliens non-juifs, 52 % se disent religieux, 23 % peu religieux, 21 % non-religieux et 4 % très religieux. D'autres Juifs israéliens, vivant à l'étranger, ne sont pas pris en compte dans ces statistiques car ils habitent le plus souvent aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Leur nombre est estimé à environ 500 000.

Loin d'être uniforme, la minorité arabe en Israël se distingue par sa diversité culturelle et religieuse. Par ordre d'importance, on y regroupe principalement les Arabes israéliens de confession musulmane sunnite (environ 1 100 000), les Arabes chrétiens israéliens (150 000 environ) habitant en majorité les régions de Haïfa et de Nazareth, les Druzes (133 000) qu'on retrouve principalement au nord dans la région de Haifa et du mont Carmel, les Bédouinssemi-nomades vivant au sud dans la région de Beer-Sheva (130 000 environ) ainsi qu'une communauté circassienne (5 000 environ) et arménienne. Des Maronites, chrétiens d'origine libanaise, sont établis en Haute Galilée et environ 20 000 Druzes d'origine syrienne vivent sur le plateau du Golan. Quelques Samaritains habitent la ville de Holon dans la banlieue de Tel-Aviv-Jaffa.

Chaque année, le taux de croissance naturel de la population israélienne se situe à environ 1,8 %, ce qui en fait l'un des taux les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Cette forte croissance s'explique en grande partie par un taux de natalité élevé de la population. Le taux de fécondité des femmes israéliennes (toute religion confondue) s'élève à 3,1 en 2018.

L'immigration tient également une place très importante dans la société et dans l'histoire du pays, en particulier au moment de son indépendance. Diverses vagues d’immigrations importantes ont, à différents moments, transformé et façonné l'image du pays. L'une de ces dernières immigrations importantes est celle des Juifs des pays de l'ex-URSS dans les années 1990 qui a apporté plus d'un million d'immigrants en quelques années à une population qui comptait à peine 5 millions d'habitants à l'époque.

Cette dernière décennie, Israël accueille chaque année aux alentours de 25 000 nouveaux immigrants. En 2016, par exemple, 25 977 nouveaux immigrants ont été accueillis sur le territoire israélien. Parmi eux, 14 200 sont venus des ex-pays de l’Union soviétique, 3 300 de France, et 2 300 des États-Unis.

Juifs et Arabes en Israël et en Palestine

Le démographe Sergio DellaPergola affirme que le nombre d’Arabes et de Juifs est « à peu près égal » quand on prend en compte la population de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est : il compte alors 6,9 millions de juifs en Terre sainte et 6,5 millions d’Arabes. Cette différence pourrait être comblée d'ici 15 à 20 ans.

Juifs ashkénazes et juifs séfarades ou orientaux

La fracture entre les juifs ashkénazes (européens) et les juifs séfarades (ou non-ashkénazes) est « l'un des défis majeurs de la société israélienne » ; certains spécialistes parlent d'« oppression structurelle » des juifs orientaux en Israël.

En témoigne, dès 1959, la révolte de Wadi Salib (à Haïfa), durant laquelle les juifs originaires des pays arabes et musulmans, accusant le gouvernement de discrimination à leur encontre, « brisent l'image de société à vocation égalitaire que se donnait à elle-même la société israélienne » ; « la discrimination est ressentie comme la négation même de l'idéal d'un Etat juif ouvert sans réserves à tous les Juifs du monde ». Dans les années 1970 des militants séfarades amplifient ce mouvement en créant un groupe nommé les Panthères noires israéliennes, fer de lance des revendications orientales. Le signal d'alarme n'a été que partiellement entendu : si politiquement les séfarades-orientaux sont aujourd'hui mieux représentés qu'auparavant, d'une part, leur situation sociale reste dégradée, d'autre part, leur présence dans les instances du pouvoir n'est toujours pas proportionnelle à leur poids démographique dans la population juive (en 2011).

Inégalités socio-économiques

L'historien Alain Dieckhoff parle de « pratiques discriminatoires en matière de logement et d'emploi » à l'égard des juifs non-ashkénazes. Dès leur arrivée en Israël, les séfarades ont été relégués à la périphérie du territoire israélien, loin des villes et de leurs banlieues : ce fut le cas dans les années 1950, où ils formaient plus de 80 % de la population des camps de transit en Israël (ma'abarot), puis quand ils furent disséminés, dès 1955, dans les villes de développement, parfois situées dans des zones frontalières exposées aux infiltrations et attaques armées des Palestiniens. Ils ont séjourné là plus longtemps que les immigrants européens avant de se rapprocher du centre. Dans les années 1980 encore, les différences de traitement subsistent : « Tandis que les misrahim de deuxième génération croupissent dans des logements vétustes des quartiers pauvres, l'Etat concède aux nouveaux arrivants russes des appartements confortables dans les quartiers centraux. ».

Cette relégation géographique diminue les chances d'insertion des juifs séfarades sur le marché de l'emploi, et les possibilités pour leurs enfants de recevoir une formation scolaire de qualité. « Ils connaissent une déqualification professionnelle, sont faiblement rémunérés et socialement dévalorisés », analyse Alain Dieckhoff. Si selon le discours dominant (ashkénaze), les "différences culturelles" expliquent l'échec scolaire d'une proportion importante d'élèves séfarades, des sociologues comme Shlomo Swirski ont montré que le système éducatif israélien est fondé sur une ségrégation ethnique qui favorise la réussite des ashkénazes et exclut les séfarades des filières prestigieuses (dans 'Education in Israel : Schooling for Inequality, 1990).

Entre 1975 et 1995, "en termes de revenus, l'écart entre ashkénazes et séfarades s'est creusé, non réduit".

Dévalorisation culturelle

Dans les premières décennies de l'État hébreu « l'idéologie officielle de "fusion des communautés" se traduisit concrètement par la négation de l'apport culturel oriental et la tentative de fondre les séfarades dans le moule ashkénaze. Les manuels d'histoire restaient muets sur l'apport sépharade ». « L'histoire juive est présentée comme une histoire européenne ». « Le yiddish est tenu en grande estime et son enseignement subventionné, alors que le ladino et les dialectes judéo-arabes sont négligés ».

Les juifs arabisés, notamment, ont été incités à répudier leurs noms arabes, à ne pas faire usage de la langue arabe dans les espaces publics, à modifier leurs modèles familiaux, conditions nécessaires pour faire partie de la nouvelle collectivité israélienne.

« Chaque juif des pays arabes a compris en Israël qu'il était exclu à cause de son arabité et qu'il était en son pouvoir de se débarrasser de ce stigmate en cédant aux exigences de désarabisation », selon l'analyse de Reuven Snir. Ce processus, qui a pu être considéré comme un « nettoyage ethnique et culturel », a reçu diverses explications : le passé arabe des juifs orientaux menace d'effacer la frontière entre Juifs et Arabes, et met en danger l'homogénéité de la nation israélienne selon Yehouda Shenhav ; les élites sionistes ont une image occidentale d'elles-mêmes.

L'État d'Israël a admis, en 2013, avoir ordonné la prescription d'un contraceptif (le Depo-Provera) à des réfugiées éthiopiennes candidates à l'immigration en Israël sous prétexte « que les gens qui ont beaucoup d'enfants souffrent. ».

Le sionisme a exclu l'identité juive arabe en établissant (tout comme l'a fait le nationalisme arabe) une équivalence entre judaïsme et sionisme, puis entre judaïsme et identité israélienne. Pourtant certains chercheurs estiment que les juifs originaires des pays arabes pourraient jouer un rôle d'intermédiaire favorisant la reconnaissance réciproque et le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Représentation politique

En 1959, les sépharades qui formaient à cette date 40 % de la population avaient 10 % des députés et un seul ministre. En assurant la victoire du Likoud en 1977 contre le parti travailliste accusé de s'être désintéressé de leur sort pendant de longues années, les séfarades obtiendront une représentation politique plus large. « Pourtant, il continue d'exister un "malaise séfarade" qu'illustre le succès grandissant du Shas ("Séfarades gardiens de la Torah") créé en 1984 » : le Shas fonde sa popularité en partie sur la valorisation de l'ethnicité orientale censée avoir été systématiquement dénigrée par les élites ashkénazes.

Minorités

Les notions de « citoyenneté » (he. ezrahout) et de « nationalité » (he. le’oum) sont différentes en Israël et en France. Ainsi, on est citoyen israélien, de nationalité juive, arabe, druze ou circassienne, où le pays reconnaît les droits des minorités nationales sur son territoire, tout en garantissant une égalité des citoyens, tel qu'annoncé comme principe fondamental dans la Déclaration d'indépendance de 1948.

Entre les groupes ethniques et religieux, les minorités non-juives en Israël constituent environ 25 % de la population nationale en 2017 et présentent un large éventail.

Aux Arabes israéliens, qui forment la minorité la plus importante en nombre, s'ajoutent celles des Tcherkesses (appelés aussi Circassiens, ou Adyguéens), des Doms et des Turkmènes qui sont musulmans, des Maronites, des Abyssiniens et des Coptes chrétiens, tout comme le sont les grecs orthodoxes, les catholiques grecs, les catholiques latins, les Arméniens ou les protestants. A côté de ces minorités, comptent aussi celles des Bahaistes(d'inspiration musulmane) ou des Samaritains (d'inspiration juive). Enfin, d'autres petites communautés existent comme celle des Vietnamiens israéliens se distribuant entre juifs, chrétiens et bouddhistes.

Circassiens

Les Circassiens (en hébreu צ'רקסים), Adyguéens, Tcherkesses (qui signifie « gens nobles ») israéliens étaient anciennement chrétiens mais après leur conversion imposée par le sultanat ottoman contre leur accueil après le génocide perpétré par les Russes en 1864 dont ils étaient victimes, ils relèvent actuellement de l'islam sunnite et représentent quelque 0,06 % de la population israélienne, soit environ 5 000 personnes. Ils sont originaires du Caucase du Nord (où Sotchi était leur capitale) en Russie, de la Turquie et d'autres régions du Moyen-Orient, et sont arrivés en Palestine vers 1880, en même temps que les premiers émigrants juifs du XIXe siècle. Cette petite communauté d'Adyguéens issus de différentes tribus est principalement installée dans les villages de Kfar Kama (3 300 habitants) en Basse Galilée et de Rehaniya (1 500 habitants) en Haute Galilée (près du moshav religieux d'Alma) ; les deux villages entretiennent des relations fraternelles.

Ils parlent l'hébreu, l'arabe et l'anglais (enseigné tôt dans leurs écoles) mais aussi l'adyguéen, une langue appartenant à celles du Nord-ouest du Caucase, enseignée en cinquième année scolaire et aussi la langue maternelle des Circassiens de Rehaniya. Le village prospère de Kama possède un musée culturel, Circassian Heritage Center ; ses panneaux indicateurs sont écrits en hébreu, arabe et adyguéen. Les villageois s'inscrivent dans tous les secteurs de l'économie israélienne : agriculture, industrie, services publics, etc.

Les Adyguéens s'étaient portés volontaires lors de la guerre d'Indépendance d'Israël de 1948 et aujourd'hui, les hommes de la communauté peuvent servir dans la police et 75 % d'entre eux effectuent leur service militaire dans toutes les branches de l'armée israélienne (infanterie, marine, renseignement, force aérienne, unités d'élite...).

Ils se perçoivent comme Israéliens mais ont une culture très différente de celle des autres communautés vivant en Israël ; « tout en participant à la vie nationale et économique d'Israël, ils ne s'assimilent ni à la société juive, ni à la communauté musulmane » mais sont réputés pour leurs qualités de bon voisinage, de soutien à autrui et de maintien de la dignité humaine.

Doms

Les Doms ou Domaris (ar. دومي) forment la branche orientale des Roms. Leur langue est le domari. La migration des Doms d'Inde vers le Moyen-Orient daterait du IIIe au Ve siècle. Des voyageurs européens témoignent de leur présence en Palestine depuis le XVIIIe siècle. En Israël et dans les territoires palestiniens, il y aurait entre 7 000 et 12 000 Doms selon les sources.

Au Moyen Orient, comme en Israël ou dans les territoires palestiniens (notamment Gaza), les Doms - bien que convertis de longue date à l'islam - semblent « exclus à la fois par la société israélienne et par la communauté arabe ». « Les Domaris ne sont pas reconnus par le ministère de l’Intérieur (israélien) comme un groupe culturel ou religieux à part entière au même titre que les Druzes ou les Bédouins, mais sont répertoriés sous la catégorie « Arabes ». Les Arabes eux-mêmes considèrent pourtant les Tsiganes comme des étrangers, qu'ils méprisent ». D'ailleurs, le mot arabe nawar signifiant « gitan » est couramment utilisé comme une insulte. En hébreu, ce mot se dit tso'anim.

Les Doms d'Israël sont issus de trois grandes familles : les Salim, les Nimer et les Nori. Ils vivent vers le mont des Oliviers mais principalement à Jérusalem-Est dans le quartier défavorisé de Bab al-Hutta (Burj Laqlaq, près de la Porte des Lions), où la présence domarie remonte au XIXe siècle. Ils ont presque perdu le domari et parlent l'arabe. D'après le centre social de Burj Al Luq Luq, 170 familles soit 2 000 membres y habitent, vivant dans de mauvaises conditions et avec trop peu de moyens. Beaucoup de Doms sont illettrés et leurs enfants abandonnent leur scolarité précocement pour se retrouver à la rue, en proie à l'alcool ou la drogue, où des associations essaient de les récupérer pour leur offrir un meilleur avenir et préserver leur santé, leur culture en déperdition, ou favoriser l'émancipation des femmes domaries qui sont mariées très jeunes et connaissent des problèmes de consanguinitéet de violences conjugales, telle l'« Association pour la promotion des Tsiganes en Israël » (he. העמותה לקידום הצוענים בישראל), un centre domari créé en 1999 et situé à Shouafat dans la banlieue de Jérusalem - seul centre communautaire tsigane du Moyen-Orient. Pourtant, cette association ne parvient pas à obtenir de financement d'ONG européennes qui préfèrent « donner aux Palestiniens », déplore sa directrice, alors que les Doms sont aussi musulmans. En revanche, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, voulant intégrer les Doms dans la société israélienne, a mis en place un service d’aide, en envoyant des travailleurs sociaux auprès d'eux où commencent à se récolter les fruits de ce travail d'insertion sociale.

Langues

Tout comme la Constitution française établit en 1958 que « la langue de la République est française » , et reconnaît en 2008 que « des langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » , la Knesset adopte le 9 juillet 2018 une « loi fondamentale » définissant le pays comme « l’État-nation du peuple juif » où l’arabe perd son statut de langue officielle dont il jouissait jusque-là aux côtés de l'hébreu pour devenir une langue à « statut spécial ». L'arabe sera néanmoins toujours utilisé dans l’administration israélienne. D'ailleurs, la nouvelle loi fondamentale de l'Etat-nation ajoute en alinéa que cette clause n'altère pas l'ancien statut qui prévalait pour la langue arabe :

« 4. (c) Nothing in this article shall affect the status given to the Arabic language before this law came into force »

A la Knesset, les langues utilisées sont l’hébreu et l’arabe classique (puis dans ce dernier cas, traduits en hébreu). Il en va de même pour les langues des tribunaux de justice du pays, auxquelles s'ajoute l'anglais. On remarque que les Arabes d'Israël parlent la variété palestinienne de l’arabe tandis qu’on enseigne à l’école l’arabe classique.

Bien que le dialecte palestinien soit parlé par près de 20 % d'Israéliens, la nouvelle loi fondamentale semble entériner un processus enclenché il y a plus de vingt ans qui a réduit progressivement la présence de la langue arabe dans l’espace public. Ainsi, l’arabe ne figurait déjà plus dans les programmes fondamentaux du second degré, sauf en option, même si Israël a voulu le rendre obligatoire en 2011. D’autres signes attestent la déperdition lente et progressive de la langue arabe. Ainsi, la signalisation routière est purement en hébreu dans les nouveaux tronçons et des opérateurs téléphoniques ont supprimé les messages vocaux en arabe au profit du russe. De la sorte, l’arabe s'efface progressivement pour n'être utilisé que par l'administration israélienne, au village ou à la maison.

Cet usage moins marqué dans la sphère publique fait écho au détachement des Arabes qui abandonnent l'arabe au profit de l'hébreu ou de l'anglais. Bien que des écoles arabes existent en Israël où l'enseignement se prodigue en arabe, des Arabes israéliens - particulièrement ceux des villes mixtes comme Haïfa ou Nazareth - préfèrent souvent inscrire leurs enfants dans une école laïque israélienne de qualité supérieure pour leur offrir un meilleur avenir. En effet, la maîtrise de l'hébreu et de l'anglais permet à l'ascenseur social de fonctionner, notamment grâce aux universités israéliennes de rang mondial, où l'enseignement se dispense dans ces deux langues, et participe à une meilleure intégration de la population arabe dans l'espace social et professionnel local et en relation l'étranger. En ce qui concerne la presse, les journaux arabes restant militants et peu crédibles, les Arabes devenus plus exigeants font un succès aux articles et journaux israéliens traduits en arabe, où ils trouvent une information libre et de qualité. Par ailleurs, les comédiens des théâtres arabes (Arab-Hebrew Theatre à Jaffa ou théâtre Al-Midan à Haïfa) trouvent des rôles en hébreu à la télévision et dans le cinéma israéliens en plein essor où la mixité est aussi totale. D'ailleurs, la série télévisée Fauda où une bonne partie des dialogues est en arabe obtient un tel succès depuis 2016 qu'une nouvelle saison se projette en 2018 et qu'elle pousse nombre d'Israéliens juifs à apprendre l'arabe.

L’anglais écrit est souvent employé pour faciliter la vie des nombreux touristes ou la vie professionnelle des Israéliens, tandis que le russe est encore très largement utilisé par les immigrants venus récemment de l’ex-URSS.

L'arabe marocain est aussi parlé en Israël, notamment par les 800 000 Israéliens d'origine marocaine, soit, 12,9 % de la population israélienne.

Le yiddish, langue traditionnelle des Juifs ashkénazes, est parlé par des Israéliens descendants de migrants venus d'Europe de l'Est et est la langue vernaculaire des communautés hassidiques. Le yiddish est enseigné dans quelques écoles et environ 6 000 lycéens ont choisi de passer une épreuve de yiddish à l'examen du baccalauréat israélien en 2013. Cette langue est parlée par environ 1 000 000 de personnes, soit près de 20 % de la population en Israël, dont 200 000 l'employant quotidiennement.

Le ladino, langue littéraire des Juifs séfarades, et le judéo-espagnol, parlé par environ 100 000 Israéliens d'origine séfarade, sont enseignés dans quelques écoles.

Les mairies des grandes villes d'Israël offrent la possibilité de suivre des cours d'hébreu, d’arabe, d’espagnol, de yiddish ou d’italien à tous leurs concitoyens.

Cas de la francophonie

En 2010, selon l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s'appuyant sur les travaux du chercheur Eliezer Ben-Raphael, 300 000 Israéliens, soit près de 4 % de la population (pourcentage en baisse), sont francophones parce que venus des anciens territoires français d’Afrique du Nord, de France ou de Belgique. Malgré cela, Israël n’a jamais été admis dans l’Organisation internationale de la Francophonie, du fait d'une menace de veto des pays arabes dont le Liban, en cas de dépôt de candidature, alors que le Qatar est entré dans l’OIF en 2012 bien qu'il ne soit pas francophone, comme les Emirats arabes unis avec 1 % de francophones ou l'Ukraine avec 0,1 %.

Éducation

La durée moyenne de scolarité en Israël est de 15,5 années et le taux d'alphabétisation s'élève à 97,8 % (hommes 98,7 % et femmes 96,8 %) en 2011. La loi sur l'éducation votée en 1953 a établi cinq types d'écoles : les écoles publiques laïques, les écoles publiques religieuses, les écoles ultra-orthodoxes, les écoles communales et les écoles arabes. Le public laïc est le plus représenté, et il est constitué en majorité d'élèves juifs et d'élèves non arabes. La plupart des Arabes envoient leurs enfants dans des écoles où l'arabe est la langue d'enseignement.

Israël possède un système éducatif particulièrement développé. Selon une étude de l'OCDE, environ 46 % de la population adulte est en possession d'un diplôme universitaire ou équivalent, soit le second taux le plus élevé parmi les pays développés juste derrière le Canada.

Selon le classement de l'université de Shanghai de 2018, le pays possède trois établissements d'enseignement supérieur dans le classement des 100 meilleures universités au monde :

- le Technion (sciences et technologie)

- l'université Hébraique de Jérusalem, HUJI (sciences et religion)

- l'institut Weizmann (sciences)

D'autres universités de rang mondial sont également présentes :

- L'université de Tel aviv

- l'université Bar-Ilan

- L'université Ben Gourion du Néguev

L'université de Haïfa (sciences humaines et sociales) doit y regagner sa précédente place. Une nouvelle université est fondée à Ariel plus récemment : l'université d'Ariel.

Économie

Ce pays se distingue par sa vie culturelle riche, son économie avancée industriellement et technologiquement, et son niveau de développement qui le situe au 16e rang mondial selon l’indicateur de développement humain de l’ONU (valeur 2014), soit au premier rang des pays du Moyen-Orient et au quatrième rang en Asie, derrière la Corée du Sud.

Selon les chiffres du Fonds monétaire international datant d'avril 2013, la valeur du produit intérieur brut (PIB) israélien s’élevait en 2012 à 240 894 milliards de dollars ce qui classe Israël au 43e rang mondial. Le PIB/habitant en nominal s'élève à 31 296 dollars classant Israël au 27e rang mondial, soit le niveau de l'Union Européenne (32 518 dollars). En termes de parité de pouvoir d'achat, le PIB/habitant s'élève quant à lui à 32 312 dollars, ce qui correspond également à la moyenne de l'UE (32 021 dollars par habitant), et positionne Israël au 26e rang mondial, juste derrière la France.

L’économie israélienne est un système capitaliste moderne d’un pays jeune et se caractérise par un secteur public relativement important et un secteur de la high-tech en croissance rapide depuis plus de dix ans. Les ressources naturelles limitées du pays et le haut niveau d’éducation des Israéliens ont joué en faveur du développement des techniques de pointe. Les entreprises israéliennes, principalement dans ce domaine, sont très appréciées sur les marchés financiers mondiaux. Israël est le troisième pays en nombre de sociétés cotées au NASDAQ (98 entreprises cotées) après les États-Unis et la Chine (116 entreprises cotées) et reçoit de gros investissements étrangers. Le pays possède le plus grand nombre de start-ups au monde et ses dépenses en Recherche et Développement sont considérables. Cependant, malgré le bon développement économique du pays, 11 % de la population vit des rations distribuées par des organisations non-gouvernementales, d’après les réseaux intégrés d’information régionale (IRIN) de l’ONU.

Les contributions israéliennes à la science sont significatives en médecine, physique et agriculture et plus particulièrement encore en génétique, informatique, électronique et optique. Des prix Nobel en science et en économie ont été décernés à quatre Israéliens depuis 2002. Le nombre de publications scientifiques par habitant (109 publications par 10 000 personnes) et de brevets déposés par habitant figure parmi les plus élevés au monde.

Israël arrive en tête au classement mondial en matière de dépenses annuelles pour la recherche et le développement avec un taux de 4,7 % de son PIB. Les financements de cette recherche proviennent principalement du privé contrairement aux autres pays développés.

En 2010, Israël a officiellement rejoint l’OCDE au vu des progrès économiques et réformes réalisés.

Israël dispose d’importantes ressources en hydrocarbures au large de ses côtes, aussi bien pétrole que gaz naturel. Ses réserves sont estimées à 950 milliards de M3 au 30 mars 2013 ce qui classe Israël au 26e rang mondial dont la découverte date de 2009 et l’exploitation a commencé le 30 mars 2013. Ces ressources sont de nature à transformer Israël en exportateur de gaz, ce qui aura probablement des conséquences très importantes sur son économie. D’ores et déjà, Jérusalem entend mettre en place un fonds souverain à l'exemple du Qatar, du Koweït ou de la Norvège, alimenté par les 100 à 140 milliards de dollars que compte engranger l'État hébreu d'ici 2040.

Culture

Littérature

Elle est principalement écrite en hébreu moderne, langue inspirée de l'hébreu liturgique ancien, devenu une langue vivante depuis la fin du xixe siècle, promue par son principal et premier rénovateur, Éliézer Ben-Yehoudah. Son fils Ben-Zion devient le premier locuteur natif de l'hébreu contemporain.

Depuis le milieu du xixe siècle, la langue hébraïque a de plus en plus été utilisée aussi bien pour parler que pour écrire de la prose, de la poésie ou des pièces de théâtre.

Samuel Joseph Agnon est le premier écrivain israélien prix Nobel de littérature. L'écrivain israélien vivant le plus célèbre est actuellement David Grossman. Amos Oz fut de son vivant l'un des plus lus dans le monde.

Musique

La musique israélienne est à l'image de l'histoire du peuplement en Israël : à un fond liturgique d'origine sémitique ancien s'est greffée une influence de la musique arabe environnante, mais aussi des musiques traditionnelles venant de toutes parts du monde où la diaspora juive s'était disséminée, notamment en Europe de l'Est. Ainsi, à la musique juive s'est rajoutée la musique hébraïque (composée de la musique séfarade judéo-arabe et de la musique arabo-andalouse ainsi que de la musique ashkénaze ou klezmer).

Cinéma

La plupart des productions israéliennes sont tournées en hébreu et intègre des comédiens de toute origine. Les producteurs et cinéastes israéliens sont parmi les plus récompensés de la région du Proche et Moyen-Orient.

Télévision

Après lui avoir accordé le Grand prix de la 9e édition en 2018 pour la série On the spectrum, en mars 2019, le jury de la dixième édition du festival international Séries Mania tenu à Lille, attribue le Prix spécial du jury pour Just for today, série israélienne créée par Nir Bergman et Rai Nehari, et réalisée par Nir Bergman, pour couronner l’originalité et la qualité de cette fiction. La sélection pour la compétition officielle comptait dix séries venues du Royaume-Uni, de France (Arte), d’Australie, des Etats-Unis, d'Israël, de la Norvège et de la Russie.

Cuisine

La cuisine israélienne s'inspire des influences régionale de la cuisine levantine, et de la cuisine juive traditionnelle apportée en Israël par les Juifs de la diaspora.

La cuisine israélienne a adopté, et continue d'adopter, des éléments de différents genres de cuisine juive, en particulier des styles de cuisines mizrahi, séfarade et ashkénaze. Les spécialités israéliennes locales intègrent des plats et ingrédients que l'on retrouve typiquement dans la plupart des pays du pourtour méditerranéen et des pays du Moyen-Orient : falafel, houmous, chakchouka, salade cuite, couscous, zaatar, etc.

Il existe de nombreux plats traditionnels préparés lors des différentes fêtes juives ou bien le jour du Shabbat dans diverses communautés. À noter également, la spécificité de la cuisine casher ainsi que l'influence exercée par les autres plats gastronomiques mondiaux.

La cuisine palestinienne des Arabes israéliens est elle aussi semblable aux autres cuisines du Levant, notamment les cuisines libanaise, syrienne et jordanienne. Elle s'enrichit notablement de mets en abondance durant les fêtes musulmanes. Dans les grandes villes d'Israël, des restaurants offrent une cuisine palestinienne à leurs clients.

Après l'Inde, Israël est le pays où il y a, en pourcentage, le plus de végétariens – 12 % –, le véganisme étant en passe d'être normalisé dans les habitudes gastronomiques israéliennes.

Sport

Cérémonie de remise du prix du « Bouclier d'Honneur » en 2018 avec assis Bibras Natcho (équipe nationale d'Israël), au centre le Président Reuven Rivlinet Maor Melikson (Hapoel Be'er Sheva), pour récompenser les équipes de football œuvrant pour le développement de projets communautaires et sociaux, luttant contre le racisme et promouvant la coopération entre les clubs sur tout le territoire israélien, afin d'ajouter une dimension concurrentielle éthique au sport.

Les récipiendaires sur la photographie sont issus de diverses communautés ethniques et religieuses d'Israël.

|

| APPRENDRE L'HEBREU ALYAH REUSSIE |